说起圳上,在很多外地人眼中,有一种误解。

总以为他是湘中最高峰大熊山国家森林公园山脚下的一个“小弟弟”。

许多旅游者去大熊山游玩,车过圳上时,也绝不会多看一眼的。

趴在一个著名风景区的山脚下,圳上多少要受点“委屈”。就像我们大部分只知道西岳华山,而不知道华阴市一样。

但圳上终究是大家闺秀, 自有大肚从容气度。

这可从以前当地一所方氏族校办学宗旨中可窥见一斑:

虽曰方氏高小,却揽各姓人才。

其实,追本溯源,1958年大熊山建林场以前,一直是圳上镇的一部分。

即便是今天,它依然是新化县面积最大的乡镇。

(一)

圳上镇的名称,虽有点“土冒”,但来源却值得深究与回味。

一是因思怀始祖得名。相传北宋1072年置新化县后,为加强当地的统治,迁江西吉安段梅山陡圳上的汉民来此定居。

为不忘祖先,他们便将这块新宝地也定名为圳上。

二是因地形地貌得名。俯瞰圳上地形,如果把北面高耸的大熊山看成“土”字,南面则有董溪、圳上、江下三条平行的河为“川”,“土”“川”合并而成“圳”。

而圳上至山溪的田垅,数十里一马平川,周围都是高山,使圳上田垅形成一个“凼”(dang)。因方言发音关系,久而久之演变成了“上”。

圳上河从田垅中蜿蜒穿过,大熊山支脉的余峰像无数巨龙起伏飞奔而来,纷纷把龙头伸向田垅的河边吸水,那气势难以用语言形容。

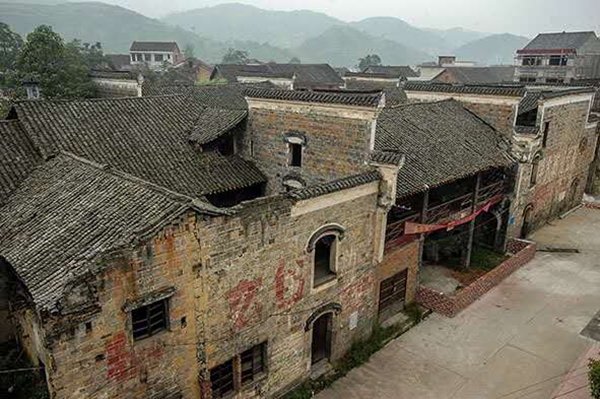

这里峰峦叠嶂,山高林密,古树参天,洞石奇特,颇可旅游怡情。

桥亭寺庙,随处可见;古朴村庄,青砖苍瓦,极具地方特色和研究价值。

传奇故事、乡野山歌、楹联诗对,俯首即得。

来圳上游玩,既可寻茶马古道,赏亭台楼阁,听窗外潺潺流水,吸山野新鲜空气。

也可访方鼎英、陈正湘、罗盛教旧居,探寻他们为国为民追求真理的足迹。

亦可听山野村民津津乐道蚩尤战黄帝、乾隆寻祖的传说故事,发怀古之悠思。

(二)

圳上山多水多,桥也多。圳上是桥的世界。

为了方便生活,勤劳智慧的圳上人民,在水上建有各式各样的桥梁。

有石墩桥、踏水桥、石拱桥,还有最具地方风格的风雨桥。

海龙的银溪桥,株梓的永镇桥,久大的顺水桥,山溪的龚家桥、又一桥,永胜的浪石桥,大竹的一德桥,半山的小油桥。

桥桥有上百年的历史,桥桥造型独特,构思精巧,极具风格。

“又横虹影波中漾,一曲萧声月下吹。”桥两端,都有石刻、石雕和对联。

每座桥背后,又都蕴涵着一个又一个历史悠久的、耐人寻味的故事。

在这些悠久的各式桥中,顺水桥最为热闹,因建在温、坪两溪交叉处顺逆双流的河上,顺水顺风,因此得名。

它是圳上的交通要道,上通安化,下达白溪,桥两端建有茶亭。凡要经过圳上南来北往的行人,都要在这桥上歇一歇脚,喝一杯热茶。

顺水桥又临墟场,每逢集市,本县的圳上、白溪、吉庆,还有安化的洞市、梅城、浮青等地的群众,都会蜂涌而至,人数一般在万人以上。

即使平时,这里也同样热闹。因为来往行人多,避暑乘凉、休息的人也多,故做小生意的人也多。

特别是一些饮食摊、水果摊、烟酒摊等,一年三百六十五天,天天有生意。

顺水桥两端,各有一联。

“顺逆双流,鼋鼍跨两岸。水天一色,虹影横一江。”

“柳荫松影能留客,山月江风好送人。”

桥,让圳上连通了外面的世界,也为圳上人民增添了山水之趣。

(三)

圳上镇地处梅山中心,是新化县(上梅山)和安化县(下梅山)的交界之地。

当地95%以上的祖辈由浙或赣迁来。他们受梅山文化和荆楚文化的熏陶,祖辈者信奉“家无读书子,官从何处来”的祖训。

学而优则仕,翻开全镇陈、方、龚、罗、张各姓族谱,名列县庠生的均在数百人以上。

兴办私塾,也在各族姓之中蔚然成风。近代以来,当地族姓人陆续办起了自己的族校。

龚氏族校办于龚家桥龚祠,王氏族校办于龙驹山的王氏祠堂,段氏族校办于久大村段氏祠堂,方氏族校办于文教村方氏祠堂。

办得最早和最具规模的是方氏族校,由北大政法第硕士生方复乾老先生于1917年春创办。

其办学规模设初小一至四年级,这是当地第一所以教学班形式进行教学的学校。

1929年秋,原黄埔军校教育长、代校长方鼎英回家乡创办鼎兴高小,委托方觉民任校长。

1945年,方鼎英将军又授意方觉民在家乡楚材村创办了大熊中学,为新化三中前身。

祖训的恪守,学校的兴办,为当地培养了各类人才。

他们中翘楚者有击毙日本“名将之花”阿部规秀的华夏名将陈正湘,有为中朝友好而献身的国际主义战士罗盛教,有解放初期临危不惧镇顽敌的方荣华,有亚太地区农业专业罗次卿、当代将军方吉祚……

小小一镇,沙场骁将、政坛显要、革命志士、学子儒人,代代辈出。

无可否认,这个山沟沟里的小小乡镇,这个蹲在大熊山国家森林公园山脚下的偏远小镇,也是一片文化之地,一个英雄之地。

来源:新化新闻网

作者:文/袁晓晖 图/方建宏

编辑:袁晓晖